発達障害とは

発達障害は、脳機能の発達の偏りに関係する障害です。根本的な特性は生まれつきのもので親の育て方や家庭環境から生じるものではありません。

脳機能の発達の仕方に偏りがあることにより、あることについては上手くできるのに、何でもないようなことがどうしてもできないといった能力の凸凹(でこぼこ)が生じます。得意な事と不得意な事があるのは誰でもそうですが、発達障害のある方の場合はこの凸凹の差が大きく、苦手な事を求められる環境では不適応を起こしやすいため、周囲の理解や支援が必要になります。このことは、逆に言えば、ひとりひとりに合った環境や支援があれば、能力の凸凹が「障害」となることなく、その人らしく社会生活を送ることができるということでもあります。

発達障害の分類

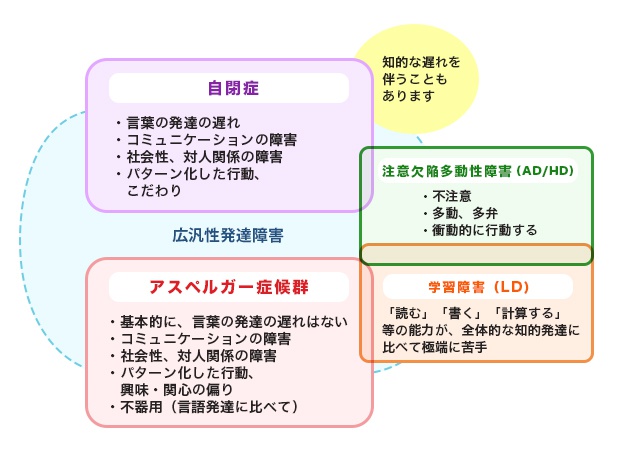

発達障害は、「学習障害」「注意欠陥多動性障害」「広汎性発達障害」などを総称するものとされています。(発達障害者支援法)

各障害の概要は表の通りです。

| 学習障害(LD) | 全般的な知的能力はあるにもかかわらず、聞く、話す、読む、書く、計算する、推測する能力のうち、特定のものを身に付けることや実行することに困難があります。 |

| 注意欠陥多動性障害(ADHD) | 不注意、または多動性や衝動性を特徴とします。近年では、注意欠如・多動性障害とも呼ばれます。 |

| 広汎性発達障害 | 対人関係やコミュニケーションの取り方、興味や活動の偏りに主な特徴があります。広汎性発達障害のほか、高機能自閉症、アスペルガー症候群、自閉症スペクトラム障害など、さまざまな名称が使用されますが、大きくは同じグループに含まれます。 |

こうした分類は互いに相容れないものではありません。図に重なりがあるように、ひとりの方が各障害の特徴を部分的に併せ持つこともあります。また、年齢や環境によっても目立つ症状が変化します。さらに学校や職場に馴染めず不安やうつなどの二次的な症状が現れている場合もあります。こうしたことから、同じ診断名であっても、実際の状態はひとりひとりで異なります。

そのため、私たちが支援を行う際には、利用者のおひとりおひとりに目を向けることを最も大切にしています。日々の関わりや訓練場面の観察を通じて、その方の困難がどのような能力の偏りからきているかについて、ご本人と一緒に理解を深めていき、実際に役に立つ対処や支援を考えていくようにしています。

発達障害のある方と就労

安定した対人関係を築くことやコミュニケーションは発達障害のある方が共通して苦手としやすい事柄です。高校や大学までなら、周囲とトラブルを起こさず学業がこなせていれば何とかやり過ごすことができたかもしれませんが、組織の一員として働き始めると対人関係は途端に身近な課題となり、発達障害のある方の苦手さが顕在化しやすくなります。

発達障害のある方が働くなかで直面しがちな困難の例を下記に挙げます。すでに述べたように得意不得意や適応の状態はひとりひとりで違い、下記に挙げたもののうち、どのような困難を持つかは人それぞれです。

対人関係やコミュニケーションに関する困難

| 視線、表情、身振り等から相手の気持ちを理解することが苦手 | |

| ・悪気はないのに、ストレートな指摘をして、相手を不快にさせてしまう。 ・忙しそうな相手に対して、忙しそうにしているサインを読み取れず、話を続けてしまう。 |

|

| 話し言葉の理解や使用が苦手 | |

| ・曖昧な指示を理解することが難しい。 ・比喩を言葉通りに捉えてしまい、相手との間に齟齬が生じる。 ・表現が紋切型で仰々しいものとなってしまう。 ・話にまとまりがなく、連想に沿って一方的に話が展開し、言いたいことが伝わらない。 |

|

| 他者に関心を持ちにくい | ・職場でのコミュニケーションを避けて、居辛くなってしまう。 |

| 目に見えない暗黙のルールや場の雰囲気を把握することが苦手 | |

| ・場にそぐわない発言をしてしまう。 ・職場で当たり前とされ、いちいち事細かに教えられないようなビジネスマナー(報連相のタイミングなど)を自然に身に付けることが難しい。 |

想像力やこだわりに関する困難

| 新しい環境に馴染むのに時間がかかる | ・経験したことのない物事を想像することが難しく、強い不安を覚える。 |

| いつもと違うことに柔軟に対応することが苦手 | |

| ・自分なりの手順にこだわってしまう。 ・予定の急な変更に対応できない。 ・相手や状況に応じ、臨機応変な対応をすることが苦手。 |

|

| 過集中 | ・興味のあることに没頭し、しんどくなるまで頑張ってしまう。 |

注意力に関する困難

| 不注意 |

| ・目の前の仕事に集中し続けることが難しく、他の物事や考えに興味が移りやすい。 ・いくら気を付けてもケアレスミスがなくならない。 ・忘れ物や物を失くすことが多い。 ・計画的に物事を進められない。 |

| 衝動性(せっかちさ) |

| ・思いついたことをすぐに口に出してしまったり、行動に移してしまう。 指示を途中まで聞いて分かったつもりになって始めてしまう。 選択的注意の困難 ・騒がしい状況下では、話を聞き分けることができない。 |

その他の困難

| 聴覚情報の理解が苦手 | ・複数項目に渡る口頭指示や長い説明を受けると聞き漏れや聞き違いが生じる。 |

| 同時処理が苦手 | |

| ・電話を掛けながらメモを取ることができない。 ・約束の時間を気に掛けながら、他の仕事を進めることができず、約束をすっぽかしてしまう。 |

|

| 感覚過敏・鈍麻 | |

| ・音、光、匂いなどの特定の感覚からの刺激に苦痛を感じ、通勤や職場にいることがつらい。 ・疲れや痛みを自覚しづらく、しんどくなるまで頑張ってしまう。 |

|

| 優先順位をつけることが苦手 | ・たくさんの仕事を指示されると、優先順位をつけられず、混乱してしまう。 |

| ぎこちなさや不器用さ | |

| ・体の各部位を連動させるような動きが苦手でぎこちない。 ・手先が不器用で細かな作業が苦手。 |

発達障害から発達凸凹へ

では、こういった就労上の困難はどうすれば解消・軽減することができるでしょうか。大きくは2点あるように思われます。

一点目は、発達障害のある方がご自身の特性をよく理解し、適切な対処を取れるようになることです。過集中で時間を忘れて仕事に没頭してしまうなら、タイマーを使って、休憩のタイミングをはかり、無理なく仕事が続けられるようにすることは有効な対処かもしれません。また、職場での暗黙のマナー/ルールを身に付けにくいのであれば、ビジネスマナーの講習を受け、ひとつひとつ知識として学んで実践できるようにしていくのもひとつの対処でしょう。

二点目は、ご自身の特性に合った働く環境を整えることです。ご自身の強みを生かすことができて苦手さが出にくい職種や職場環境の仕事に就くことも重要ですし、職場に障害を伝え、どうしても難しいことについては何らかの合理的配慮を得ることも環境整備のひとつの方法です。ただ、どのような配慮でも認められるわけではなく、企業側の都合も尊重し、折り合いをつけることが大切です。

近年では、発達障害と発達(の)凸凹を区別して考える試みがあります。たとえば、NPO法人発達障害を持つ大人の会が発行する『発達凸凹活用マニュアル』では、発達凸凹自体が障害なのではなく、凸凹の特性に適切な支援や配慮がなく、社会生活上の不適応が生じている場合を発達障害とする、と定義しています。そして、その上で発達凸凹を障害とせず、仕事に生かすための提案をしています。

私たちも考えを同じくします。以上では、発達凸凹の方の苦手さや困難といった「凹」の部分に焦点を当ててきました。しかし、支援の目的とは「凹」を補うことだけにあるのではありません。周囲の理解や配慮を得ながらも発達凸凹の方がそれぞれの「凸」の良さを生かして社会の一員としての役割を担い、「やりがい」や「生きがい」を実感できるようになることをこそ目指したいと考えています。