たとえ人生に何も期待しなくとも・・・

いつもクロスジョブKOBEⅡの利用者ダイアリーをご覧いただき、ありがとうございます。炎暑の折り、いかがお過ごしでしょうか?

前回のブログで「さようなら」と言っていながら、また書かせていただきます、半平です。前回格好よく(?)去っておきながら、なぜまた書くことになったかと言いますと、入社日が当初の予想よりかなり遅れまして、改めてラストブログを書くことになったというわけです。ちなみに入社日は八月になりました。皆さんがこの記事を読んでいるころ、私はすでに図書館で働いているのでしょうか?

さて、前回ラスト記事のつもりで「働く意味」を書いてしまったので、それを上回るテーマと言えば、もう「生きる意味」くらいしか残っていません(笑) ちょっと大きすぎるテーマのような気もしますが、せっかくなのでここは一つこれについて書いてみたいと思います。

「あなたはなぜ生きるか?」

このシンプルな問いに答えられる人は果たして何人いるでしょうか?かく言う私も真正面から問われるときっとたじろいでしまうでしょう。この問いを考える時、私には思い出す一冊の本があります。

それは精神科医のヴィクトール・フランクルが書いた『夜と霧』という本です。ユダヤ系オーストリア人である彼は、第二次世界大戦中ナチス・ドイツの手によって強制収容所に入れられました。そして、ともに収容された両親と妻を失っています。その収容所での体験を綴った手記が『夜と霧』です。

この手記で貫かれているテーマ。それは「いかなる時にも人生には生きる意味がある」ということです。そしてその意味は、だれかから与えられるものでも、あらかじめ用意されているものでもなく、自分で見つけ、つくりださなければならないということです。さらに言うならば、人は常に生きる意味を問われている。

フランクルは語ります。収容所では生きる意味を見失った者から死んでいったと。強制労働の合間に見た夕焼け、収容者仲間と本や音楽の話をすること、それら一つひとつが生きる意味になりました。ある収容者は生きて子どもと再会することを、別の収容者は自分の研究テーマについての本を書くことを生きる意味にします。フランクル自身も、生死も定かでない妻を心の中で思い、彼女への愛を感じることを生きる支えにします。

私がこの本に出会った時、私は前職で毎日のように失敗をし、そのせいで職場で孤立し、仕事に行くのが心底苦痛だった時期でした。どれだけ努力しても報われない日々に何の意味も感じていませんでした。この本を通勤電車の中で読みまして、涙をこらえたのを覚えています(笑)

たとえ私が人生に何も期待しなくなったとしても、人生は私に期待している。そう思えただけで、不思議と元気と勇気が湧いてきました。今私がここにいるのは、この本のおかげかもしれません。

私のように向き不向きの激しい人間は、向いていない仕事に就くべきではない。図書館の仕事はたぶん向いているので、今までよりはるかに活き活きと働けるでしょう。何よりやっていて楽しいですし。

けれど、そんな仕事であっても悩むこともあるし、失敗することもきっとある。けれど今回は、それを乗り越えることを楽しめる気がします。

ここで冒頭の問いに戻りますが、私の生きる意味は、愛することに見出したい。仕事や人や自分をどんな時も愛すること。欠点や嫌いな点も含めて愛すること。たとえ報われなかったとしても愛し、愛したことを後悔しないこと。

そして「まだまだこの世にいたいなあ」と思いながら最期の時を迎えたいものです。

さてこの辺で(今度こそ本当の)私のラストブログを終わりにしたいと思います。今まで私の記事を読んでいただき、ありがとうございました。これからもクロスジョブの利用者ダイアリーをよろしくお願いします。

それでは、今度は本当にさようなら。

仕事と伴侶、この二つだけ好きになれたら人生は幸せだ

大変ご無沙汰しております。半平です。実は5月末から長期の実習に出ておりまして、その関係で久しぶりの更新になります。そしてこれが、利用者diaryに半平が寄せる最後の記事になるだろうと思います。

実習先はとある公共図書館でしたが、そこで来月から雇用していただくことになりました。念願の図書館の仕事に就くことができたわけで、そのためにサポートして下さったクロスジョブKOBEⅡ(以下、CJⅡ) の職員の皆様、私を雇ってくださる図書館の皆様、そして私を励まし支えてくださった、たくさんの方々への感謝の念に堪えません。

CJⅡを修了した先輩方の何人かは修了にあたってブログに記事を書かれていますが、そこではCJⅡの思い出などがよく書かれています。しかしながら、大学で歴史学を専攻したくせに私は自分の過去にはさして興味がありません(笑)だから、この記事ではこれから自分が仕事で何をしたいか、そして自分が働く理由は何なのか、ということをつづってみたいと思います。

・・・とは言いながら、なぜ図書館で働きたいと思ったのか、自分でもよくわかりません(笑)

CJⅡに入ってから間もなくして、所長さんに司書の資格を取るのを勧められて、「本好きだから合ってるかも」くらいの気持ちで勉強を始めて、気がつけば「絶対に司書になって図書館で働くんだ!」と思ってました。実習に行っても確かにしんどいし、苦手なこともたくさんありましたが、それを克服するのも励みになったりしてました。何より、働くことを心から楽しいと思えたのは初めての経験でした。これって何だか恋に似ている気がします。だれかを好きになるのには理由がない。そして、時に欠点さえも好きになるし、障害があるとファイトが湧く。

そんな話を以前親にしたら「仕事と恋は違う」と言われましたが、根本的な部分は同じか、少なくともよく似ているとやっぱり思います。まあ、賃金が発生する、しないの違いは確かにありますけど(笑)

そう言えば、アメリカのイエール大学の行った調査でこんなのがあります。軍の士官学校の学生に軍人を志望した理由を訊いて、「具体的な目標や理念を答えたグループ」と「漠然と軍隊や、それにまつわるものが好きだからという理由を答えたグループ」に分けて、長期の追跡調査をしました。すると、後者のグループの人々の方が、前者のグループの人々より軍隊に残り、かつ高い地位にいる確率が15%高かったんだそうです。明確な動機が思いの強さを示すわけでは必ずしもない。そして「好き」に勝る強さはないということでしょうか?

今日の表題に引用したのは、私の好きな城山三郎さんの『小説日本銀行』に出てくるセリフです。だれかを愛することが、「その人に自分のでき得る限りのことをすること」なら、仕事を愛することは「その仕事で自分のでき得る限りのことをする」ことだと、私は思います。それが全てではないにせよ、少なくとも重大な一部分ではあると思う。

だから、一生懸命だれかを好きになったり、愛したりするように、一生懸命仕事をしよう。それを通じてだれかを少しでも幸せにしよう。そして、自分も幸せになろうと、私は思います。

「愛する仕事」はどうやら見つかったらしい。後は「愛する伴侶」だけだ(笑)

私の記事をお読みいただき、ありがとうございました。いつかまたお会いする時まで、さようなら。

スマスイでスーイスイ―後編 いちばん○○な魚(等)決定戦!

CJⅡのレクリエーションの顛末をお届けする2回シリーズ。後編では「〇〇な魚(等)決定戦!」についてお伝えします。A~Dの各班が自由にテーマを設定して水族館で撮った写真を使ってプレゼンします。もっとも説得力のあった班が優勝です。

その際に問われるのは客観的な正しさではなくて、「いかにもっともらしく伝えるか」ということ。伝える力や独創的発想、肯定的な物事の見方などを養うことを狙いとしています。各班のテーマは以下の通りです。

A班 ギャップがあるで賞

B班 ブサかわいい魚決定戦

C班 かわいい魚決定戦

D班 カラフルな魚決定戦

プレゼンの準備に与えられた時間は40分。限られた時間でテーマを決め、写真を選び、完成度の高いプレゼンをつくるにはチームワークと段取り力が問われます。

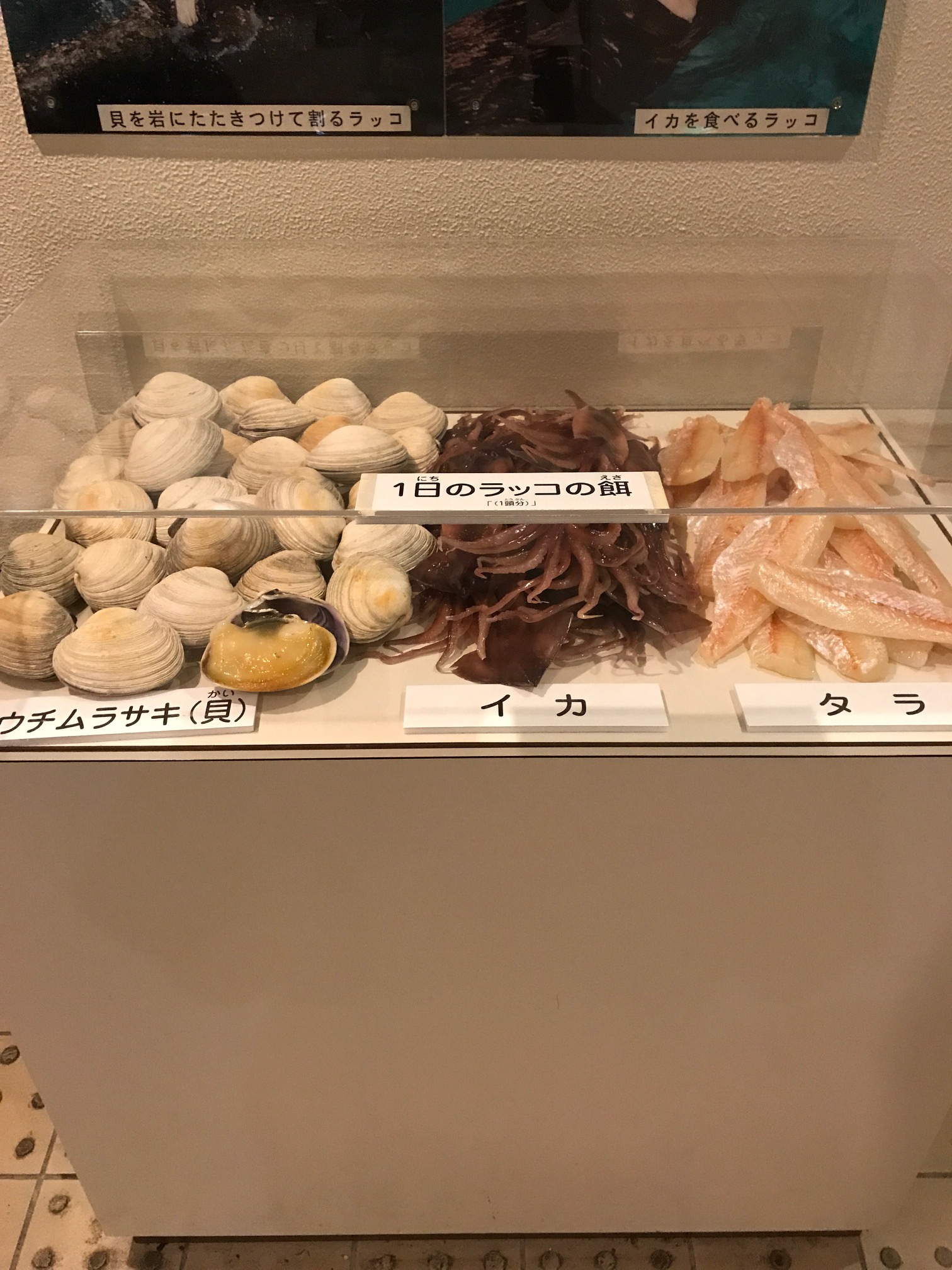

私のいたA班ではギャップのある魚(等)としてラッコとオコゼを選びました。理由はラッコがかわいい外見と裏腹に大量の餌を食べるということ(ついでに言うと、ラッコの好物はイカに貝にタラと酒呑みのつまみのようなのでそこもギャップということで(笑))でした。

オコゼは普段は岩と見紛[みまご]うほどにじっとしていますが、泳ぐときはスイスイ泳ぐということで、このギャップもおもしろかったです。

岩のようなオコゼ

スイスイと泳ぐオコゼ

2匹のラッコ

ラッコが1日に食べる餌

私は写真を撮るのがあまり上手くないのですが、ほかのメンバーがしっかり写真を撮ってくれていて助かりました。惜しくも優勝はD班に譲りましたが、タイトなスケジュールの中で、曲がりなりにもプレゼンできたのはメンバーのみんなのおかげだったと思います。

前編にも書きましたが、今回のレクリエーションは職員さんや利用者さんの意外な一面が見えて実におもしろかったです。例えば普段は大人しい利用者のBさんが結構度胸があったり、いつもほんわかした感じの別の利用者のCさんがラッコについてささっとネットで調べてまとめてくれたり・・・人間とは一面を見るだけでは計り知れないところがあって、だからこそ人間はおもしろいのだと思います。そういうおもしろい面々に囲まれて訓練をするのもまたおもしろいものだと思いました。

スマスイでスーイスイ―前編 そして所長がいなくなった

いつもクロスジョブKOBEⅡ(以下、CJⅡ)の利用者ブログをお読みいただき、ありがとうございます。いつの間にか夏のような暑さになりましたが、夏が来る度にシベリア移住を夢想している半平です。

先日CJⅡでは暑い季節にぴったりな須磨海浜水族園にレクリエーションに行って来ました。4つの班に分かれて園内を見回りましたが、今回のテーマはズバリ「楽しむ!」こと。そして、ただ見るだけでもつまらないので班ごとにテーマを決めて、「いちばん〇〇な魚(等)決定戦!」(〇〇には各班で決めたテーマを入れる)を行いました。今回は、都合2日に及んだレクリエーション&グループワークの一部始終を前後編でお送りします。

まず前編は1日目の須磨水族園でのレクリエーション。CJⅡ史上初のレクリエーションということもあって、心なしかみんなのテンションが高い気もしますが、いつも通り9時半にCJⅡに集合しました。

ところで当日はA〜Dの4班(利用者4〜5人+職員2人)に分かれましたが、私の属するA班はCJⅡきっての個性派揃い。そして引率する職員の1人はついこの前、生まれて初めて電車で席を譲られた我らが所長さん。一抹[いちまつ]の不安が頭をよぎりますが、細かいことは気にせずさあ出発!

水族園に到着し、喜び勇んで水槽に向かいますが、不安的中。我がA班は常に誰かしらの姿が見えなくなるのでした。所長さんがいなくなるのがいちばん多かったような・・・「俺がやらねば誰がやる!」とばかりに使命感に目覚めた私は、フリーダムなメンバーの所在把握に努めるのでした(途中から半分諦めたけど)。

お昼をはさんで約3時間園内を見学しましたが、最前列でイルカショーを見学して所長さんと一緒にイルカプールの海水をかぶったり、イルカショーに参加したり、お昼時に幼稚園児が遊んでいる傍でハンカチ落としに興じたり(いつも穏やかな職員のAさんが本気で参加していた)、色んな意味で普段の訓練ではできない体験をしたり、職員さんや利用者さんの意外な一面を垣間見たり実に楽しい1日でした。

今回のテーマの1つは「楽しむ!」でしたが、それをいちばん体現されていたのは、他ならぬ所長さんだった気がします。しかも、その姿が普段とあまりギャップがないような・・・普段の仕事もそれだけ楽しんいでるということでしょうか?

よく出張されていたりお歳の割に(すみません)精力的に仕事をされているなーといつも感じていましたが、今回その源泉を垣間見た気がします。そのバイタリティがCJⅡを率いていく秘訣の1つなのかなと感じたりしました。

(後編に続きます)

はえば立て、立てば歩めの・・・

いつもクロスジョブKOBEⅡ(以下、CJⅡ)の利用者ブログをごらんいただき、ありがとうございます。最近、映画の「ベイマックス」を見て泣きそうになった半平です。

ちなみにベイマックスは今日の本題とは何の関係もありません。私はCJⅡのお世話になって1年4ヶ月目になりますが、16ヶ月目にして出会った、難易度最高の訓練の話を今日はしようと思います。

その訓練の名は「袋とじ」。CJⅡでは新規の利用者さんと交わす契約書に袋とじを用いていますが、その作業を訓練の一環として利用者が担当しています。まずA4用紙の両端を縦に6cmずつ切り、それを2cmずつに三つ折りにし・・・といった作業ですが、誤差1mm以内の正確性を要求されます。

不器用の女神様に愛されたような私にとっては鬼門のような作業ですが、案の定ほぼ全ての工程に苦戦しました。何しろカッターさえもまともに扱えない(笑)カッターが上手くいったと思えば、今度はきれいに折れない。必ずどこか歪むという有様でした。

それでも職員さんのアドバイスを素直に聞いて、お手本を真似して何回も試行錯誤をした末に、やっと1部まともに作ることができました。一緒に作業した他の利用者さんが私よりきれいに何部も作る中での1部でしたが、実に誇らしい1部でした。

作業を繰り返していくうちに上手くなっていくその様は、さながら赤ん坊がハイハイをして、つかまり立ちを経て、1人で歩き出すようでした(あるいは何度も逆上がりに挑戦する子どもかも)。

赤ん坊の初めての1歩が彼の生涯で最も偉大な1歩であるように、他人にとっては取るに足らないことであったとしても、今回のことは私にとって偉大な1歩なのでした。

利用者ダイアリー 一覧を見る

-

2026年02月06日

PEAKS 六甲を利用して

PEAKS 六甲を利用して 前職で発達障害と分かり、退職しました。 私が PEAKS 六甲を利用開始当初は、神戸... -

2025年12月17日

修了にあたって(PEAKS六甲)

昨年の12月にPEAKS六甲に入所し、気がつけば10ヶ月が経とうとしております。 当初、半年ほどで就職でき... -

2025年12月17日

「感謝と決意PEAKS六甲での一年間と就職のご報告」

私は、去年の5月末からピークス六甲を利用し、今年の春に就職が決まりました。この度就職できたも、一年... -

2025年12月17日

私がPEAKSに入ったきっかけ

私はこれまで就労経験がなく、就労についてのイメージも掴みづらい状態でした。そのため、専門学校在籍... -

2025年12月17日

ピークス六甲での振り返り

昨年半年は自分で、またハローワークの人や仕事サポートにお手伝い頂き仕事を探しておりました。病院か... -

2025年12月17日

PEAKS六甲を終了するにあたって。

前職を退職したのち、ASDの診断を受け、これから就職活動をどう進めてよいかが分からなくなって不安だっ... -

2025年11月05日

利用を終えて

★PEAKSを利用して良かったこと★ ・自分の考え思いを毎回スタッフに丁寧に聞いてもらえた ・就職活動につ... -

2025年11月05日

私がPEAKS神戸を利用したきっかけ

私は高校卒業後、地元の愛媛県で一度B型に就職しました。 仕事は順調でしたが、B型ではいずれ独り立ちし... -

2025年11月05日

就職までの2年間の私の成長

私が2年間で成長したことはたくさんあります。 まずは、報連相です。 最初は自分の席からラインを使って... -

2025年10月23日

修了するにあたって

私は、前職で事務職の特例子会社(私を含めた従業員が皆さん障害者の方)に勤めていましたが、「ここ... -

2025年10月23日

PEAKS神戸に入ったきっかけ

私がPEAKS神戸を利用するのは、今回で2回目となります。前職(事務職)を退職して、改めて自分の適職... -

2025年10月23日

PEAKS神戸を利用したきっかけ

夜勤のアルバイトをしながら就活を行っていたのですが、面接がうまくいかず内定がもらえずにいました。... -

2025年10月23日

PEAKS神戸を終えての感想

PEAKS神戸の利用を開始したのは一昨年の11月からで、就職は今年の10月に決まりました。 結構ギリギリで... -

2025年10月23日

PEAKS神戸に入所したきっかけ

私は以前には、就労継続支援に通っていたが、以下の2つの理由からPEAKSに入所することを決めた。 一つ... -

2025年06月23日

PEAKS神戸に入ってから

PEAKS神戸に通い始めたきっかけは、自身の所持している資格、スキルなどがある程度あり、それに重複せず... -

2025年06月23日

私がPEAKS神戸に通ったきっかけ

2023年に働いていた会社を退職し、当初はA型の作業所で働きながらの就職を考え、いくつかの作業所を... -

2025年06月23日

PEAKS神戸に通う日々について(第三回)

こんにちは。バリスタです。 今回はPEAKS神戸・PEAKS六甲で行われる施設外就労についてお話したいと思い... -

2025年06月23日

『PEAKS神戸を修了するにあたって』

PEAKS神戸修了生のクマーです。 私がPEAKS神戸を利用開始したのは、一昨年の4月にあたり、今年の4月に... -

2025年03月05日

PEAKS六甲を修了するにあたって

PEAKS六甲修了生のŸachirü༅です。 対人面での困り感があるASD(自閉スペクトラム症)と、じっとすること... -

2024年09月25日

PEAKS 六甲を修了するにあたって

私は去年の5月から利用を開始し、 今年の7月より就職することが決まりました。 今回 就職することができ... -

2024年07月18日

PEAKS神戸に通う日々について(第二回)

こんにちは。 先日、ブログ書かせて頂きました。バリスタです。 今回で第二回目になります。 初... -

2024年05月24日

PEAKS神戸に通う日々について

こんにちは。バリスタと申します。 職員の方に文章を書くことが気晴らしになるなら書いてくださいと、ブ... -

2024年04月19日

PEAKS神戸を修了するに至っての感想

私はこの度PEAKS神戸を修了し、事務系の企業にトライアル雇用で就職することになりました。 昨年の... -

2024年04月19日

私がPEAKS神戸に通うに至った切っ掛け

私は昨年の春に通信制の高校を卒業したものの、進路をろくに考えていませんでした。 勉強はあまり得... -

2024年04月08日

2年3ヵ月PEAKS六甲を振返り

2年3ヵ月PEAKS六甲を振返り どうもこんにちは、アイウエオです。この度は私、去年11月に就職内定を頂き... -

2024年02月08日

就職にあたっての感想

大学卒業後、一般企業に就職しましたが、感情が高ぶりやすいという特性が災いし、人間関係のトラブルが... -

2024年02月08日

私がピークス神戸を再利用するきっかけ

私がピークス神戸を再利用するきっかけとなったのは、前職で失敗したからです。前職は3年10カ月務めた... -

2024年02月08日

『発見!まちめぐり』

こんにちは、クマーです。 今回は2023年に行った屋外グループワーク『発見!まちめぐり』につい... -

2024年02月02日

PEAKS六甲での2年9ヶ月を振り返って

どうもこんにちは、THです。この度、株式会社あしすと阪急阪神様での内定を頂き、2月から働かせて頂く... -

2023年12月20日

発見! まちめぐり

こんにちは。ウッドオークと言います。2023年10月に行った屋外グループワークの「発見! まちめぐり... -

2023年12月20日

PEAKS神戸に入るきっかけ

PEAKS神戸に出会ったのは就労支援事業やA型作業所B型作業所が集まる福祉フェスを市役所の相談支援員の... -

2023年11月14日

神戸大学山本ゼミ生の方との交流会

こんにちは、アイウエオです。本日、神戸大学大学院人間発達環境学研究科のゼミ生(山本ゼミ)の方々... -

2023年11月13日

PEAKS六甲での9か月ちょっとについて振り返ります

こんにちは、PEAKS六甲のTと申します。 2023年10月に就職が決まりましたので、PEAKS六甲での9か月ちょっ... -

2023年11月10日

神戸大学大学院人間発達環境学研究科の山本ゼミの皆様との合同グループワークの感想

どうもこんにちは。THと申します。今回は、2023年10月24日に行われた、神戸大学大学院人間発達環境学研... -

2023年11月08日

素敵な神戸大学生の方々が私たちを知ろうと来てくれました♪

10月24日神戸大学大学院人間発達環境学研究科のゼミ生(山本ゼミ)の方々がPEAKS六甲に来てくださいま... -

2023年11月06日

「PEAKS六甲2回目の利用を振返って」

私は今年4月からPEAKS六甲を再利用させて頂きました。目標では、「1年以内に就職をする。」と決めて、... -

2023年10月18日

私がPEAKS神戸に通うに至ったきっかけ

私は現在大学に通う学生です。私がPEAKS神戸に通うようになったきっかけはキャンパスライフ支援センター... -

2023年10月13日

一分間スピーチについて

一分間スピーチについて PEAKS神戸では朝礼の時に訓練生が一分間スピーチを行います。 これは人前... -

2023年10月06日

PEAKS六甲を修了するにあたって

こんにちは、ダレノガレ赤身です。ピークス六甲は利用者一人一人に担当職員が付きます。 私自身、担当職... -

2023年09月22日

私がPEAKS神戸に通うに至ったきっかけ

このブログ記事を読まれている方はおそらく発達障害や自閉症スペクトラムによる「生きづらさ」を抱え... -

2023年09月01日

PEAKS神戸に入ったきっかけ

初めまして、クマーです。 私が、PEASK神戸に入ったきっかけは自身が通っていた大学にある発達障碍支援... -

2023年08月31日

当事業所を終えて

こんにちは、にゃんこ先生です。この度、就職が決まりPEAKS神戸を修了することになりました。 私は... -

2023年08月23日

修了にあたって

こんにちは、トマトです。この度就職が決まり、PEAKS神戸を修了することになりました。 修了に至るまで... -

2023年08月04日

レクリエーションを終えて

2023年5月23日、PEAKS神戸一同で南公園駅から徒歩3分にあるバンドー青少年科学館に行きました。まずは... -

2023年08月04日

私の得意不得意について

こんにちは!私の得意な事と苦手な事について書かせてもらいます。得意な事は20歳まではバスケのリング... -

2023年08月04日

レクリエーションを振り返って

6月のブログのテーマは「レクリエーションを振り返って」なので、5月23日にレクリエーションで行ったバ... -

2023年06月11日

5月特集第2弾「ゴールデンウイークの過ごし方」を利用者DにUP。

こんにちは。自分がブログを書くのは今回で3回目です。 今回のブログはゴールデンウイーク(以下GW)明... -

2023年06月11日

ゴールデンウィークの過ごし方

皆さん、こんにちは。私は、ゴールデンウィーク中に一つだけ目標を決めていました。それは、早寝早起き... -

2023年04月28日

PEAKS神戸に入ったきっかけ

PEAKS神戸は、障がいを持つ方々が就労するために必要なスキルを身につけることができる、就労移行支援事... -

2023年04月19日

当事業所を終えての感想

この2年間、訓練のご伝達、ご伝授していただきありがとうございました。 僕が初めてこのPEAKS六甲...